Le Val de Courre

A l’heure d’écrire ces lignes, je suis rincé par la fatigue. La soirée s’installe doucement et le camping, que j’ai quitté calme ce matin à la fraîche vers neuf heures, avec ses vacanciers éparpillés dans la prairie, s’est rempli au compte-gouttes depuis mon départ et désormais chaque espace est encombré de vans, de fourgons et de camping-cars ; les vacances ont bel et bien commencé. A l’heure du dîner, le vent s’est levé et la nuit s’annonce mouillée et zébrée ; ne pas oublier de replier le toit avant le dodo.

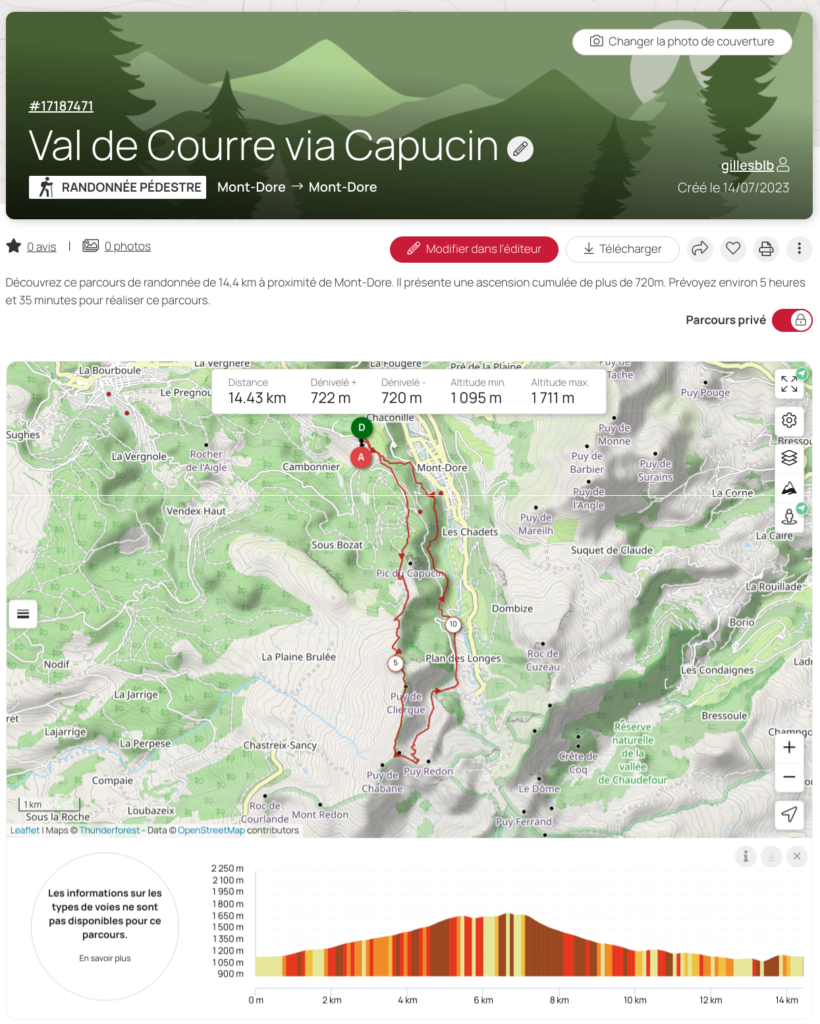

J’ai donc pris la direction du col de Courre. Pour faire simple, c’est deux heures de grimpette depuis le point de départ. D’abord un hameau, puis l’espace de loisirs où Mattéo et moi avions acrobranché -de ce jour, j’ai décidé de ne plus jamais me risquer sur des parcours entre les arbres-, puis la montée longe les premières rocailles du Capucin, sorte de Pain de sucre dominant le Mont-Dore que l’on contourne avec modestie, puis c’est l’alpage et le spectacle intimidant du premier sommet à gagner, le Puy de Cliergue et ses 1691 mètres.

De la sortie de la forêt, lorsqu’on distingue le Cliergue, on constate que le chemin tracé par des millions de randonneurs zigzague vers son sommet, ce qui n’est jamais bon signe pour les cuisses et le palpitant. Cette trajectoire sinueuse annonce un dénivelé considérable qu’il faut savoir aborder. J’ai laissé passer un groupe, au prétexte d’une photo et d’un coup de soif, et pour reprendre quelques forces. Ils allaient trop vite malgré leurs trente ans, ils parlaient beaucoup, l’ambiance était rieuse ; je les ai rejoints dans la montée, puis doublé, puis largué, ils étaient dispersés dans la pente et l’ambiance n’était plus à la plaisanterie. J’avoue, j’ai souri.

Je m’apprêtais à plonger vers le col de Courre quand, alors que je funambulais sur le mince chemin que constitue le GR30 à cet endroit, trace creuse posée sur une crête dont les deux versants dégringolent à pic, un monsieur sans âge, rond et grisonnant, a laissé partir le groupe qu’il accompagnait pour me stopper d’un ton mi-péremptoire, mi-amical. “Arrêtez-vous ! Regardez devant vous, si vous devez ne voir qu’une fleur, c’est celle-ci”. J’ai appuyé sur les freins, l’homme me montrait la prairie de son bâton de marche. Il y avait devant moi des dizaines d’espèces, j’ignorais celle qui méritait un arrêt. “Juste là, devant vous, la fleur violette”. J’ai effectivement distingué une fleur violette, nettement plus élégante que les autres. “C’est un lys martagon, la fleur emblématique du Sancy”. Elles sont rares, m’a-t-il appris, et de fait il y en avait très peu. La photo ci-contre vient de Wikipédia ; j’étais tellement captivé par le bonhomme que je n’ai même pas pensé à prendre en photo le lys qu’il me montrait.

Puis, du bout de son bâton de marche, il m’a montré un autre lys, à moitié scalpé à mi-tige. “C’est une espèce classée et protégée, dans cette région comme ailleurs. Si je chope celui qui a fait ça, je lui file des coups de bâton.” Puis nous avons cheminé quelques dizaines de mètres pendant lesquelles il m’a montré d’autres espèces, m’a expliqué pourquoi d’un côté du col de Courre il y avait des centaines de fleurs jaunes -dont j’ai honteusement oublié le nom-, et pourquoi de l’autre il n’y en avait pas ; une question d’adret et d’ubac. Il a retrouvé son groupe sur le terre-plein que forme le carrefour entre le col et les différents chemins de randonnée, j’ai posé le sac et tendu une oreille car il expliquait encore les plantes, les fleurs et les espèces. Je me suis liquidé un litre de flotte et une barre de céréales, mon sac était moins lourd mais mon esprit plus rempli.

La descente vers la station du Mont-Dore par le val de Courre est un oxymore naturel. L’endroit, d’une douloureuse beauté, un vaste cirque volcanique et verdoyant, est splendide et fait oublier la montée, mais la descente est une torture pour les genoux ; des cailloux scélérats qui roulent sous les semelles, des micro crevasses dessinées par les pluies et les marcheurs, et un dénivelé négatif qui nous fait chuter de deux cents mètres en une poignée de méchants virages. On rêve de plat, on accepterait même de remonter. Une fois en bas, je croise un autre groupe conduit par un guide. Passant lentement, je l’entends qui raconte la botanique locale, un de plus ; certains de ses “stagiaires” sont penchés sur de minuscules fleurs grises timides et modestes.

Le retour s’effectue par le chemin des artistes, une descente bucolique et parfois intranquille qui déroule son chemin dans la forêt, satisfaisant mes télomères -on sait depuis peu car la science l’a prouvé, que ces extrémités des chromosomes prennent un pied pas possible quand celui ou celle qui les héberge respire un air sylvestre, les miens se sont gavés aujourd’hui.

Le chemin des artistes doit son nom aux peintres et plus largement aux amateurs d’art qui venaient “prendre les eaux” à la Belle époque. Ces braves gens montaient du Mont-Dore jusqu’au Salon du Capucin en funiculaire, lequel a été mis en service en juin 1898 -ce qui en fait le funiculaire électrique le plus vieux de France- et passe sous mes pieds alors que je commence à essuyer les premières douleurs au tendon d’Achille.

Une dernière montée surprise, d’une violence que les journalistes les plus flemmards qualifieraient d’inouïe, et je me laisse glisser jusqu’au camping. J’ai marché pendant près de quinze kilomètres, avec quelques pauses, dont une pour me restaurer, la promenade a demandé quatre heures pile ; de retour au camping, j’ai filé à la douche -il était près de quatorze heures et personne ne se lave à cette heure-là. Puis sieste et lecture, et enfin ces lignes. Demain je lève le camp pour un ailleurs tout proche et une balade moins exigeante. Si le temps le permet.